warning

error

success

information

warning

error

success

information

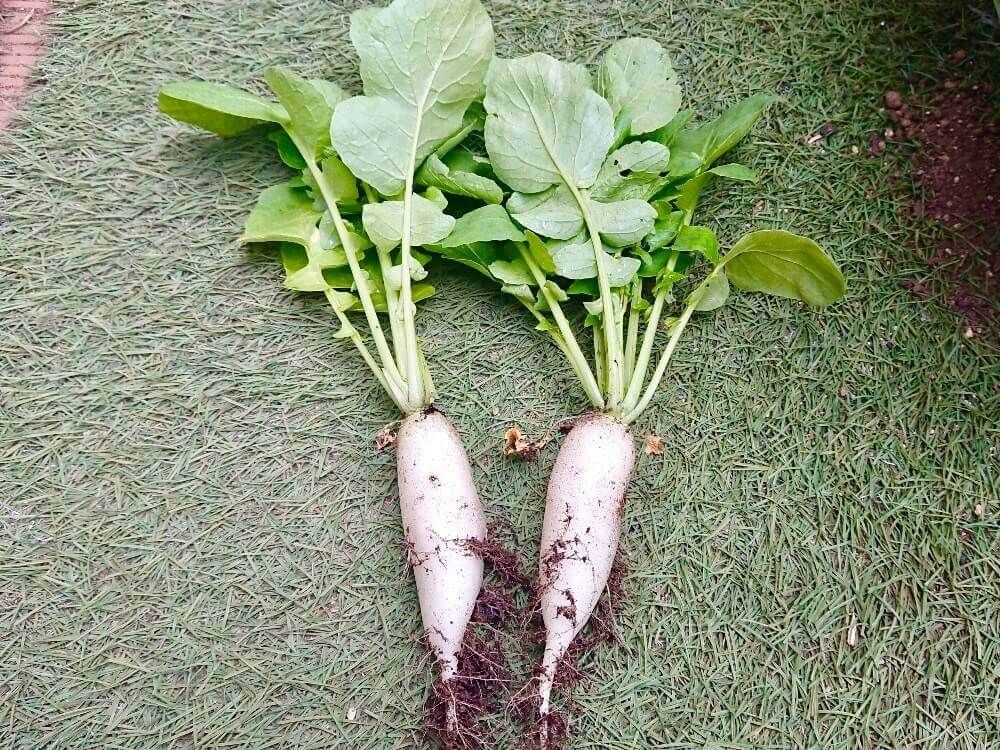

ダイコンといえば、おでんにお鍋に欠かせない、冬が旬の根菜です。最も多く出回っているのは青首ダイコンという品種ですが、全国各地にさまざまな品種があり、馴染み深い野菜ですね。基本的に土質を選ばないので、栽培は初心者でもできるほど簡単です。

今回は、日本の食卓に欠かせないダイコンの育て方をご紹介します。

ダイコンは日当たりが良く、風通しの良い場所を好みます。日当たりが悪いと、根が十分に育たず、不作に繋がるので注意しましょう。

ダイコンの栽培期間は2ヶ月ほどなので、太陽の動きをあらかじめ予測しておいて、栽培後期でもしっかりと日が当たるような場所を選んで植えるようにしてください。

また、栽培適温は17~20℃ほどと、冷涼な環境を好みます。

ダイコンの栽培に必要なプランターの深さは、小さい品種であれば30cm以上、通常サイズの品種なら60cm以上です。直径などの大きさは最低でも30cmほどあるといいでしょう。

深鉢のほか、土囊袋や米袋、布バッグタイプの深めのプランターもおすすめです。

基本的には一株につき一つの鉢を用意して、余裕を持って育ててあげると大きなダイコンが収穫できます。

ダイコンは根を可食部分とする野菜ですので、根を深く大きく張らせるためにも、地中深くまで耕し、通気性の高いふかふかな土にする必要があります。

地中に固まった土や石があると、又根ダイコンといって、根が枝分かれしたように変形してしまうので注意してください。

また土壌酸度はpH5.8〜6.8ほどの、中性に近い弱酸性を好みます。

鉢植えやプランターでダイコンを育てるときは、黒土3:赤玉土小粒3:バーミキュライト3:川砂1の比率で配合したものを使うといいでしょう。用土1リットルあたり20〜30gの化成肥料をいれ、1週間おいたら、用土1ℓあたり2〜3gの苦土石灰を混ぜて、酸度調整をしましょう。種まきはそのさらに1週間後に行います。

家庭菜園初心者の方は、市販の野菜培養土もおすすめです。

畑などの露地栽培でダイコンを育てる場合は、種まき・植え付け2週間前までに弱酸性の土壌にしておきましょう。

苦土石灰を1㎡につき200gほどまいて、深さ50〜60cmまで深く耕しておきます。その1週間後、畑に黒土を3〜4割まぜ、緩効性化成肥料を100gまいて、さらにもう1週間寝かせてから使います。

ダイコンの種まきの適期は年に2回あります。4月上旬〜5月上旬ごろの春まきと、8月下旬〜9月中旬の秋まきです。ダイコンは直根性で移植は苦手なので、そのままプランターや畑に種まきをする、直まきという方法で種をまきます。

品種によって適期がかわるので、植える時期にあった品種を選びましょう。また、家庭菜園初心者は病害虫に強く、トウ立ちもしにくい秋まきがおすすめです。

もし横長プランターに複数株育てたい場合は、20cmほどの間隔をとってください。

ダイコンを種まきしたら、たっぷりと水をあげて、土を乾かさないように注意しながら管理しましょう。

ダイコンは発芽の際に日光を嫌う「嫌光性種子」なので、発芽するまではあまり日当たりのいい場所には置かないようにします。

とくに秋まきの場合は台風などの雨などで荒れないように、発芽までは敷きわらや不識布を被せておくといいです。鉢植えの場合も、軒下などの明るい日陰に移動させましょう。

ダイコンを鉢植えやプランターなどで育てている場合、土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげてください。過湿には弱いので、必ず土全体が乾いてから、底穴から漏れ出るほどたっぷり水をあげましょう。

ダイコンを地植えで育てている場合、こちらも過湿に注意しながら、土が乾燥したらたっぷり水をあげるようにします。とくに春まきダイコンは、栽培期間中、高温多湿になりがちなので注意してください。

ダイコンは収穫までに3回ほど間引きを行います。

ダイコンの肥料は間引きのタイミングと合わせて行います。各回の間引きの後に、葉の広がりの下に、一株あたり5gほど、もしくは1㎡あたり20gほどの化成肥料をドーナツ状にまきます。

土を軽くほぐしながら肥料を混ぜ込んで、同時に株元に土寄せして軽く手で押さえましょう。

ダイコンは、春まきならだいたい50〜60日後の6月中旬〜下旬。秋まきなら60〜90日後の10月下旬〜12月上旬で収穫期に入ります。ダイコンの肩が地面から15cm以上飛び出している、または上を向いていた外葉が垂れるように横に広がったら、収穫のサインです。

収穫が遅れると、根にすが入り、食味が悪くなるので、収穫のサインを見逃さないようにしましょう。

ダイコンは連作障害がでにくい野菜なので、2〜3年は同じ場所で栽培しても大丈夫でしょう。

連作障害とは、同じ科の野菜を同じ場所(同じ土)で育てることで起きる生育障害です。おもに特定の栄養分が欠けたり、病害虫の発生源が土中に蓄積されることで起きるのですが、ダイコンはその影響を受けにくいです。

ただし、病気が発生したときに連続で育てるのは控えましょう。同じアブラナ科のキャベツや白菜なども避けた方がいいです。

そのほか、ダイコンの後作で避けた方がいい野菜は、ニンジン・ゴボウ・スイカ・キュウリなどです。

ダイコンと相性がいいのは、ルッコラとマリーゴールドです。

コンパニオンプランツとは、互いの生育を助ける成分を出したり、害虫を寄せ付けない効果をもたらす植物のことで、近くに植えたり一緒に植えることで、より楽に栽培できて美味しいダイコンが収穫できます。

ルッコラは辛味と独特な香りのあるハーブで、アブラナ科の野菜が被害にあいやすいアブラムシを遠ざける効果があります。栽培期間も1ヶ月ほどで短く、一度種まきをすればほとんど放ったらかしで育つので気楽ですよ。

マリーゴールドはこれまたアブラナ科の野菜に発生しやすい、モンシロチョウやコナガやハムシなどの害虫を遠ざける効果があります。自然の植物の力を借りて防虫ができるので、ぜひ近くで育ててみてください。

ダイコンを大きく育てる一番のポイントは土づくりです。ダイコンは大きい品種だと40〜50cmにも育ちます。だいたい収穫サイズに20cmほどプラスして深く耕しておくと、根が伸びて太るときに余計なストレスを与えないので、大きく育ちます。

また、ダイコンなどの根菜類の栽培には「黒土」を使うのもおすすめです。黒土とは火山灰のなかに腐植が豊富に含まれた土のことで、土を適度にふかふかにしてくれる効果があります。

露地栽培の場合は、畑土や庭土に3〜4割ほどの黒土を混ぜて耕すといいですよ。プランター栽培の場合でも、市販の野菜用培養土に3〜4割加えて混ぜて使うのがおすすめです。

通常の葉っぱとは違う、太く長い茎が伸びたり、つぼみのようなものができたら、それは「トウ立ち」してしまった状態です。トウ立ちとは花芽分化が進んで花芽が伸び、やがて花が咲いてしまう状態になること。

トウ立ちすると根の繊維が硬くなるので、収穫してもとても食べられません。そのままにしておくと白や紫、ピンクがかったかわいらしい花が咲きますが、食用としては楽しめなくなるので収穫は諦めましょう。

トウ立ちの原因はおもに温度です。ダイコンの栽培適温は17〜20度ほどですが、種まきが遅れて花芽分化の時期に25度〜30度くらいの気温になると、根を太らせるというよりも次の子孫をつくろうと、ダイコンがエネルギーの進路を切り替えてしまいます。

トウ立ちを防ぐためにも、育てる品種に適した時期に種まきをしましょう。

ダイコンの育て方のポイントは、過湿に注意することと、育てる環境や時期にあった品種を選ぶことです。サラダに煮物に炒め物に幅広く使え、栽培も簡単ですので、ぜひ家庭菜園でダイコンの栽培に挑戦してみてください。

GreenSnap編集部